安藤さんと大蔵の地

語り手:安藤勝信さん

暴風雨と言ってもよさそうな悪天候のなか、246沿いのバス停で用賀行きのバスを待つ。取材運には恵まれている方でいつもは雨なんて降らないのに、今日は天気予報どおりの雨模様だ。のろのろと遅れてやってきたバスに乗り込む。246から世田谷通りに入った三軒茶屋のバス停では、十名ほどの中学生らしき少年たちと彼らを引率する大人が乗り込んできて、バスは一気にぎゅうぎゅうになった。男子中学生の熱気と雨具の湿気で窓ガラスを曇らせながら、満員のバスは雨の中を進んで行く。

バスで向かう先は、野川と仙川が流れ、砧公園からもほど近い世田谷区大蔵の住宅街。小田急線からも東急田園都市線からも距離があるから、この辺りはバスを利用する人が多いのだろう。途中、大蔵ランド前というバス停で中学生グループが降りて、車内は急に静かになった。大蔵ランドにはいったい何があるんだろう?とぼんやり考えていたら、目的地の東宝前バス停に到着した。

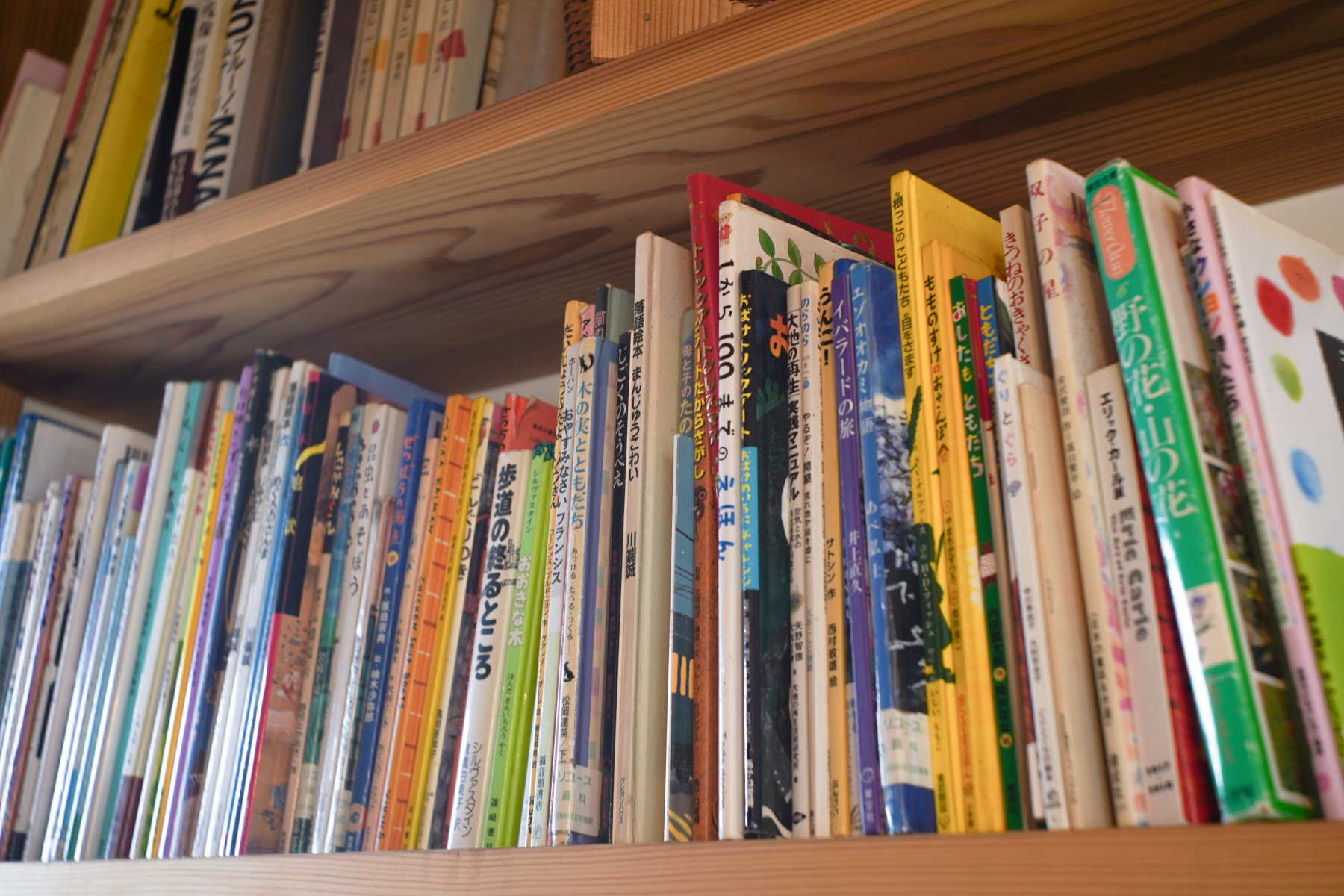

東宝撮影スタジオとは逆の方向へ、道路拡張工事が進む川沿いを歩いていく。川向うに並ぶ団地のような集合住宅を横目に進むと、右手の視界が開けた場所に、安藤さんが待つ木造2階建ての戸建てが見えた。子供向けのストライダーや砂遊び道具が置かれた入口から、1階に招き入れてくれる。薪ストーブのある土間とこたつを据えた和室、絵本が並ぶ本棚に囲まれたなんだかほっとする空間だ。

安藤さんは代々この辺りに土地をもつ安藤家(母方)の子孫だ。安藤家は古くは都市農家で、所有する土地で農業を営みながら暮らしていたが、昭和の都市計画に従い徐々に土地を手放していった。所有地はバラバラになり、細々とやっていた農業では食べていけない。そんな折に、安藤さんの祖父が「住宅は事業としてニーズがある」と大家業を始め、その祖父からここ大蔵の土地・建物を受け継いだ。

とはいえ、はじめから家業を継いで大家業に携わっていたわけではない。10代から社会人になるまで大蔵に住み、大学卒業後は新宿にある某百貨店に就職してバイヤーとして働いた。モノへの拘りもあったし、接客をするのも好き。華やかで流行の移り変わりが激しい業界に身を置き、目まぐるしい日々を送る。祖父が営む不動産業のことは頭の片隅にはあったが、どこか自分ごとではないような気がしていた。

ところが、30歳を過ぎた頃、常に事業成長と予算達成を追い続ける仕事に心身ともに疲れ切ってしまう。20代は気力と体力を武器にがむしゃらに頑張ってこれたが、この先もずっと売上を追い求めて生きていくことを考えた時に、この経済的な成長は本当にずっと続くのだろうかと大きな疑問を抱いてしまった。いったんこの仕事を離れよう、そう決めて改めて自分の手の届く範囲を見回したときに、それまでぼんやりとしか見えていなかった家業がくっきりと鮮やかに見えてきた。

「こういう場所に祖父の物件があったのか...と。不健全な経営状況にも気づいたんです」

祖父が大蔵に所有している物件は駅から遠く、築年数も古いため、稼働率が低い。なかなか借り手がつかないのに、維持管理費や不動産広告費用ばかり嵩んでいた。なんとか自分なりに解決しようとしたが、そう簡単にはいかない...そこで、思い切って先行投資として区内のべつな場所に土地から購入し、建物を建てて運営までやってみることを考えた。2010年頃、リーマンショックの影響で土地も安く、施工会社も手が空いていたのは幸いだった。

当時、新たに作った物件は、コミュニティ型の集合住宅。設計は「人がいるから、建物がある。建物が人を幸せにするわけじゃない」という思想をもつ設計者に依頼した。安藤さんが昔から関心を寄せ憧れていたイタリア的な文化的価値観だ。時を同じくして、東京R不動産を含む界隈でも「住人が育てる賃貸住宅」や「シェアハウス」などの、新しい住み暮らし方の概念が生まれ始めていた。似たような考えを持つ大家が集まり情報交換をし、自分たちのアイデアから生まれた賃貸住宅で、住人同士や住人と大家の関係の理想を叶えていく。そんな賃貸住宅をめぐるブレイクスルーの空気感のなか、物件が生まれた。この物件の誕生を皮切りに、本格的に大家業がスタートすることとなる。

既存のセオリーに従って大家をやる必要はない。

そんな気づきから生まれたのが、所有していた築30年の木造賃貸アパートを高齢者福祉施設にリノベーションした「タガヤセ大蔵」だ。駅から遠い築古のアパートに「賃貸住宅」としての限界を感じていた頃、安藤さんは高齢になった祖父の介護という新たな問題に直面していた。そこで思いついたのが、賃貸アパートの1階部分をデイサービス施設にリノベーションするアイデアだった。

タガヤセ大蔵は、築古賃貸住宅活用のあたらしいスキームとして注目を集めた。また、無垢材を活かした内装にデザインされた家具を揃え、デイサービス施設らしからぬ気持ちのいい空間になっているのも特徴だ。かつて、リテールビジネスの世界で培われたセンスが、こういった場作りにも活かされているのかもしれない。人はいつだって、心が躍るモノや場所を求めているのだろう。

そして今、安藤さんが大蔵で手掛けるのが「三年鳴かず飛ばず」プロジェクト。計画道路にかかってしまった生家の敷地を再開発する形で、複数の賃貸物件からなる小さな集落のような場所をつくっている。

単身者向けの小屋型住宅が点在し、マザーハウスと呼ばれる人が集まれる2階建ての母屋があるエリアと、1階が安藤さんの実家となり2階3階を賃貸住宅として貸す予定の長屋で構成される。住まい手がどんなことを考えどんな暮らしを実現したいのか、賃貸借契約より先にお互いを知り合う過程を大切にしながら、プロジェクトが進められている。マザーハウスの目の前には畑もあり、野菜を育てて収穫することもできるし、小屋型住宅は移築が可能な工法で作られているから、将来的にこの場所の理想の使い方が変化したときには、建物を移動したり畑に戻すこともできる。

50年前に建てた中間所得層向けの団地30棟が順次新築に建て替えられていく大蔵で、残された土地に一般的な賃貸住宅を立てて成長戦略をとるのは負け戦に挑むようなもの。だから、規模を拡大する成長戦略ではなく、持続可能な規模で生き残る生存戦略を取った。

この場所のユニークネスは「生存戦略」をベースに考えられているため、マーケティング的な「差別化」とは少し違っている。たとえば、自然界でもちょっとした岩陰や水草の茂みを作ってみると、そういう場所を好む生き物が集まってきて、あたらしい生態系が生まれたりする。わざわざ狙って場作りをしなくても、ただそこに場があれば自然にそれを求めている人たちが集まってきて、気持ちの良い暮らしを作っていくはず、そんな塩梅だ。周囲をよく観察してそっと岩陰のような場所をつくれば、自然にそういう場を求める人が集まってきて、彼らのおかげで地域の生態系も豊かになり、安藤さんも生きていける。

でも、どこまでもおおらかに構える姿を見ていると、あくまでも生業であるはずの大家業が行き詰まったり立ち行かなくなったりしないだろうか?となんだか心配にもなってきてしまう。

「祖父がよく言っていたんです。今ある土地や資源を自分のものだと思うな、借りているものだと思え、ってね」

「自分のもの」だと思うと、どうしても欲が出る。でも、今、一時的に自分が預かっているだけだと思えば、ちょっと考え方が変わってくるのではないだろうか。自分にとってデメリットがなければ、ただそこにあるものを使いたい人に使ってもらったところで、なんら損はしない。そんな考えから、空き家になっていた実家を、ある夫婦にシェアする形で貸していたこともあるそうだ。「実家」のシェアだから家具や家財も置きっぱなし。ときには自分もそこに出入りする。

空き家をシェアしたところで、借りる人のために自分が身を削るわけではない。余っている資源を再分配しているだけのことなのだが、自分の資源のなかで何が余っているのかを、所有者がよくわかっていないのが今の世の中だと安藤さんは言う。「利他」という言葉をつかうと自分のことは横に置いて他者のためにという印象を持ってしまうが、そんなことができる人はなかなかいない。本当は自分から漏れ出るくらいのものが、他者にとっての必要なもの、になるくらいがちょうどいいのではないだろうか。住む家がない人がいるなかで空き家があり、明日食べるものがない人がいるなかで、まだ食べられる物が日々捨てられていく。

なるほど、自分のなかにある「漏れる」を探せば、植物のように自分はもう存在しないかもしれない100年先の未来も、ゆったりと見渡せるようになる。その時代にその土地・建物の恩恵を享受する人たちが、時代に合った使い方をして、そのときに幸せに生きてくれればそれでいいのだ。この場所が今どのようにあれば、遠い未来に人々の幸せのために活かされ得るだろうか。安藤さんは、100年後の大蔵に思いを馳せる。

ひと通り話を聞いたあと、帰り際にはイタリアの共同組合のありかたや、イタリア人の非合理だけど頗る文化的な暮らしぶりについて盛り上がった。イタリアにおける「社会」は非常に重要な意味を持ち、それは人と人とのつながりによって強固なものになっている。国が作った制度的な社会の上で生きるのではなく、老いも若きも人同士が支え合って生きていく。安藤さんがいるこの場所は、矛盾した表現のようだが日本人がどこかに置いてきてしまった「現代日本版の小さなイタリア」のようになるかもしれない。

帰り道、再び大蔵ランド(昔ながらのボウリング施設だった)の前を通ったときに、同行者が30年以上前の昔話をしてくれた。かつてこのあたりに住んでいて、当時好きだった女の子を大蔵ランドにデートに誘い、断られたんだとか。変わらない佇まいに、実らなかった恋の思い出が蘇ったようだ。バスで一緒になった少年たちも、大人になったときにこの場所を懐かしく思い出したりするのだろうか。そしてその頃、大蔵はどんなまちになっているんだろう?

後日、安藤さんから建物名が決まったと連絡があった。名前は「巡る」だそうだ。100年先にはまだまだほど遠いけれども、そのときその地で暮らす人々にとって、大蔵が心地よいまちになっていることを願う。あとから来るもののために今、この地を耕す人がいるのだから。

語り手:安藤勝信さん

取材・構成:矢崎 海 / 写真:阿部 健二郎

-

Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語

Vol.007安藤さんと大蔵の地語り手:安藤勝信さんあとから来るもののために100年後に思いを馳せる。安藤さんと大蔵の地の物語 -

Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語

Vol.006杉田さんと「アカバネの森」語り手:杉田由樹さんクリエイティブなオーナーたちが生み出す、他にない物件。杉田さんと「アカバネの森」の物語 -

Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語

Vol.005小谷さんと小上がりのある書店「葉々社」語り手:小谷輝之さん思いが込められた物件が、魅力的な借り手を引き寄せる。小谷さんと梅屋敷「葉々社」の物語 -

Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語

Vol.004中屋さんと「わたしの熱海の家」語り手:中屋香織さん移住は理想の暮らしを手に入れる手段。熱海で自分らしい暮らしを手に入れた中屋さんの物語 -

Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語

Vol.003街のささやかな革命家語り手:河野健昇さん・河野陽子さん豊かな空間で街を変えていく。郊外でリノベ再販事業を手掛ける建築家夫妻の物語 -

Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語

Vol.002麻生要一郎さんと「カスティロ」語り手:麻生要一郎さん新・雑居世界のはじまり。麻生要一郎さんとマンション「カスティロ」の物語 -

Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語

Vol.001江頭さんと「DOTEMA」語り手:江頭豊さん物件と人の物語を綴るコラム第1回。東京・池ノ上に佇む複合スペース「DOTEMA」の物語

![[団地を楽しむ教科書] 暮らしと。](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/rincglobal/common/thmb_kurashito_book.png)