新田農園のみんデベ

東京郊外の西東京市に、地域住民から愛される農園「新田農園」がある。

駅から15分ほどの住宅街の中に1ha以上の畑を持ち、150年以上にわたってこの地で農家を営んできた新田家は、様々な品種を少しずつ生産し、農園の一角で地域住民に向けて販売を行っている。

この農園が、今まさに「みんデベ」を始めようとしている。

それは、都市型農業を営む農家(以下、都市型農家)としての生き残り戦略なのだ。

どういうことか、この記事で解説していこう。

農が宅地の価値を上げる!?

そもそも新田農園は市街地の中に畑を持っているので、農村地域のような規模感にはなり得ない。畑を1枚、2枚持っていたところで、農業ではなかなか採算が合わないという現実があった。野菜をブランディングし、都心の富裕層に向けて販売する方針も検討はしたが、既に競合は多く、何よりいまいちグッとこなかったという。地域の人々に旬な野菜を適正な価格で提供する、人とのつながり大切にするスタイルこそが、自分たちの“農”の価値。そういった想いを大切にしたかったからだ。

同じような悩みを抱える都市型農家は多いのではないだろうか。

とはいえ、夢ばかりみてはいられない。

自分たちの価値を提供していくためにも、収益源の確保は必要だ。

そこで考えたいのは、実は「収益源は宅地側にある」ということ。

大抵の農家では、農地の隣に自宅や倉庫、駐車場があったり、先代の相続対策などで賃貸アパートがあったりするはずで、これらの敷地は税法上「宅地」として扱われ「田」「畑」とは区別される。

この宅地のポテンシャルをどう伸ばすかが鍵なのだ。

ただの宅地ではなく、農地の隣(または近く)にある宅地ということに意味がある。

広い農地には、そこから感じる自然を楽しみたい、実際に農地を利用したい、農産物を身近に取り入れたい、などと惹きつけられる人たちがいる。

そういう人たちを呼び込む魅力を、農地と宅地の関係性のデザインによって生み出すのである。

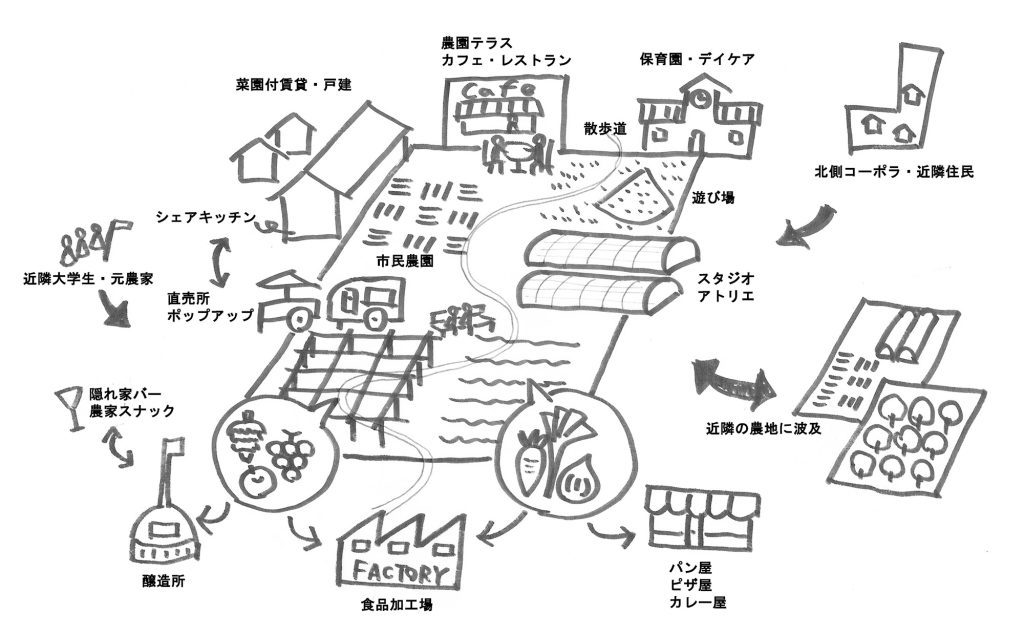

例えば、アパートは隣接する畑の一部分とセットで菜園付賃貸として貸し出したり、空家となっている先々代の住宅はリノベーションして店舗兼住宅とし、採れたての野菜を使って小商いをしたい人を呼んできたり…

農地は農地、宅地は宅地、と個々で考えるのではなく、2つを組み合わせることによって、他の地域にはない新しい魅力が生まれる。つまり、農が宅地の価値を上げるのである。

この構図に気づいて、その前提で考えられている農家はほとんどいないのではないだろうか。

だが、多くの都市型農家にとっては、このように組み立てる方がむしろ自然に思われる。

相続という面でもメリットが大きい。

都市型農家の農地は基本的に生産緑地指定を受けているはずなので、農地として承継すれば納税猶予を受けられる。宅地側で収益を最大化できていれば、農地の方は猶予とし、宅地の方にかかる税金を賃貸収入の積み立てから捻出する、という選択肢も取れるだろう。

「自分ごとタウン」で主体を呼び込む

この構図を実現すべく、新田農園はいま一歩ずつ歩みを進めている。

次世代の担い手である40歳代の新田さんご夫婦を中心に、地域の工務店やコミュニティデザイナーを巻き込んで、農地のある環境を活かした地域づくりのプロジェクトを仕掛けている。ここに僕らも一緒に参加している。

そして、これら一連の流れの起爆剤になるのが、新田さんが掲げる「自分ごとタウン」というコンセプトだ。それは、地域のことを「自分ごと」として考えてくれる仲間を集めて、一緒になって農をフックに、宅地、ひいては地域の価値を上げていくという考え方。

まさに「みんデベ」である。

農地を地域にひらき、様々なチャレンジをしたい人たちを集め、一緒に活用していく。大人が生活を楽しむ公園のような場所になることを思い描いている。

まず第一段として、直売所をリニューアルして活動を呼び込む拠点とする計画が進行中だ。例えば、新田農園の野菜を使っている地元飲食店が仲間になってここを一緒に使ってくれるとしたら、どんな風景になるだろう?とワクワクしている。

共鳴する仲間とつくる地域の価値

新田家では、今後起こりうる相続に向け一部土地売却も検討しているが、これも「自分ごとタウン」を実現するための一翼を担う。主体的に農や自然、地域に関わってくれる住民を集めるため、「コーポラティブ方式※」で、価値観に共鳴する人たちに売却しようとしているのだ。

(※コーポラティブ方式についてはこちらの記事をご参照ください。)

自分たちの仲間になりうる人々が近隣に数多くいる状態をつくることは、新田家にとっても計り知れないメリットだ。

農地の方では、万が一新田家が耕作者として農地管理が難しくなった場合も、周りにいる仲間たちに貸し出すなどの選択肢が増え、農地を維持し、地域の魅力を守っていくことも可能になる。

宅地の方では、新しいチャレンジの拠点となるだけでなく、そのおもしろい農地の周りで暮らしたいという不動産ニーズを取り込むことができ、結果、賃貸収入アップに繋がるのだ。

簡単なシミュレーションだが、例えば、総戸数10戸・住戸面積50㎡の既存アパートを所有する農家がいるとして、1坪あたり6,000円で貸していたとする。地域の価値が上がり、それが仮に家賃にして20%の上昇につながったとしたら、10年間分の賃料収入の手取り額は、3,300万円も増えることになる。

つまり「みんデベ」

この計画が実現すれば、この地域は独自の価値を生み出して、良い方向に向かっていくだろう。

これからの人口減の時代、郊外の農家や地主は、「その地域がこれからも選ばれる地域であり続けることが、結果的に自分たちのハッピーな未来につながる」ということに、いかに早く気付いて動けるかが肝になる。同時に企業とは違い農家は、数年・数十年の時間軸でプランを考えられる大きなメリットを持っていることも、見落とされがちなポイントだ。

自分の住む地域で、気付けていない農家がいれば、あなたが伝えてあげてもいいだろう。

仲間を集めて、農家と一緒になって、農地を使ってどう地域の価値を上げていけるのか考えるのだ。

そこに暮らすみんなが、地域の未来を「自分ごと」と捉えて、地域を守り、変えていく。

つまり「みんデベ」こそが、地域を持続させる方法なのである。