地域を変えようと動くとき、きっと最初に引っかかるのが資金の問題だ。

ビルをリノベーションするにも、新築で建物をつくるにも、資金が必要になる。お金をかけるということは、当然ながら収益が上がらないと回収できないので、そこにリスクも付きまとう。

みんデベで目指すのは、デベロッパーや行政に頼らない地域づくり。つまり彼らの資金的な負担ありきではないやり方だ。

そんな手法はいくつか考えられるが、今回テーマに挙げるのはその中のひとつ「コーポラティブ」なやり方だ。

建築系に詳しい人なら、コーポラティブと聞いて思い付くのが「コーポラティブハウス」だろう。

区分所有マンションの形態のひとつだが、一般的な分譲マンションとは対極的な方法でつくられる。

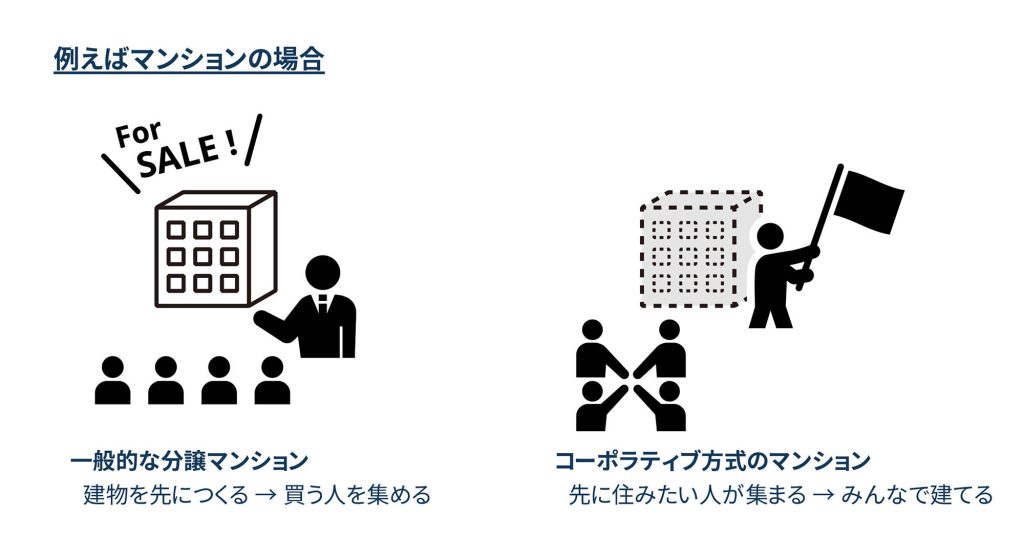

普通の分譲マンションの場合には、どこかのデベロッパーが土地を買い、建物を建て、広告などで買い手を集めて、販売する。つまり土地代や建設費、広告費を出して、“商品とし て”建物を販売するということなので、それらの費用を負担し、売れ残りのリスクもデベロッパーが背負うことで、マンションが供給される。住む人は、“消費者として”それを購入 する、という受け手の立場になる。

これに対してコーポラティブハウスの場合には、最初にマンションを手に入れたい人たちが集まるという点が最大の違いだ。

同じ目的のために集まった人たちが、マンションを建設するための組合をつくる。その組合が主体となって、土地を手に入れ、そこに建物を計画し、組合が自ら事業主となってマンシ ョンの建設を行うのだ。

つまりマンションを手に入れる方法として、購入するのではなく、自分でつくる、という大転換が起こっているのがポイントだ。

みんなでお金を出し合い、自分たちが欲しい建物を自分たちでつくる。そこでは誰かが事前に大きな資金を投じる必要はなく、欲しいものをつくるので売れ残りのリスクも当然ない。

何十世帯もの人たちが住むマンションを、自分たちでつくることができるコーポラティブという手法。それはマンション建設だけでなく、商業的な施設や空間をつくる場合、エリアリノベーションなどによる地域づくり、活動を始めるための方法などにも援用可能だ。

そこには上で書いたような、資金やリスクの面での優位性だけでなく、人を先に集めるということ自体にも大きな意味がある。

そこで続編では、それらの利点やそれを生かしたプロジェクトづくりの方法などについて 触れていきたい。