「コーポラティブ」という手法を、地域づくりに当てはめるやり方について、“人を先に集める”という面にフォーカスして、そのメリットや可能性を考えてみたい。

実は東京 R 不動産では、その可能性に着目し、検証するための実験的なプロジェクトを行ってきたので、今回はそのプロジェクトを紹介していこうと思う。

そのプロジェクトを僕らは「ニューニュータウン西尾久プロジェクト」と呼んでいる。

シャッター通りと化した商店街に着目し、それを生かした地域活性化について実験するために立ち上がったのが、このプロジェクトだ。

舞台に選んだのは、東京都荒川区の西尾久というまち。東京でも名前を知る人がほとんどいないようなこの地域は、下町的な雰囲気が特徴の、ローカル感が漂うエリアだ。

ここの商店街は、いわゆる駅前にあるそれとは異なり、周りには住宅と町工場しかない。一 番近い駅は山手線の田端駅なのだが、徒歩20分ほどの距離にあり、店が日に日に閉じていくだけでなく、建て売り住宅などに入れ替わりつつある状態だった。

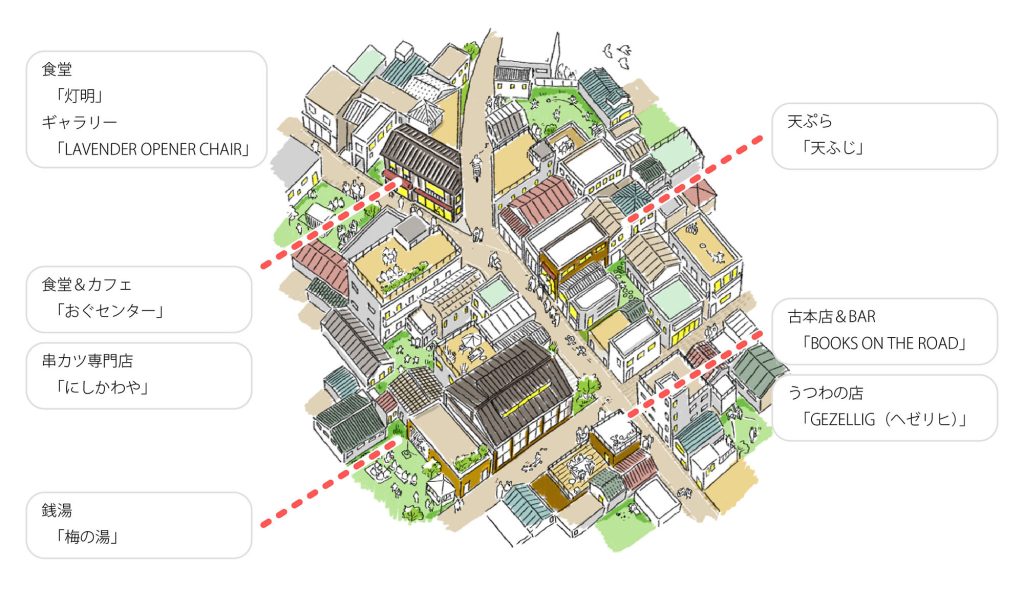

そんな寂しい商店街に、僕ら東京 R 不動産をはじめとする、5つの新しい店を同時にオープンさせることを、プロジェクトの最初のミッションとして設定した。

普通に考えれば無謀としかいいようのないことだろう。しかし僕らには勝算があった。先に人を集めるコーポラティブな手法を使うことで、実現が可能だと考えたのだ。

ミッションの実現に向けて最初にしたこと。それはプロジェクトで実現したいことを掲げ、 僕らが注目している人や活動、地域の特性などの地域資源を伝え、それらに共鳴し、いっしょに活動したいと思う人たちを集めることだ。

文章やビジュアル、まち歩きやトークセッションなどのイベントを組み合わせ、多くの人に関心を持ってもらうことで、通常は出店先として選ばれないような地域に100組以上の検 討者が訪れ、各物件に2~3件の入居希望をもらうことができた。

ここで最も重要なのは、5つの店が集まり、同時に開業することだ。

出店希望者どうしが互いにどんな店で、どんなことをしようとしているのか把握できることにより、店がまだない状態にもかかわらず、既に互いの店が営業しているかのような情景 を思い浮かべることができ、その中で自分の店がお客さんを集めたり、他の店といっしょに 活動したりする様子を、それぞれがイメージすることができる。

だからこそ寂しい商店街に店を出す決断をすることができたし、まちが賑わう姿を全員で目指すことができた。

つまり各出店者は、物件を借りてくれる“お客様”ではなく、賑わいの実現を目指す主体の一人に、物件を借りる前からなっていたのだ。

先に集まり、同時にオープンすることは、他にもっとシンプルなメリットもある。それは各店の集客力や事業性、持続性が高まることだ。

寂れた商店街にたった一人で店を出すことを想像してほしい。商店街自体には買い物客などを集める力がないので、ただ店を始めるだけでは集客が難しいし、地域の情報を集めたり、 近隣との関係づくりをしたりという地道な活動が必要で、どれもスムーズにいくとは限らない。

一方で複数の店が同時にオープンする場合には、それだけでも近所で話題になり、集客の点で有利であるのと同時に、各店に付いたお客さんが他の店にも回遊するため、相乗効果も生 まれる。地域との関係づくりの点でも有効性があるのはいうまでもない。

そして何よりも、高齢化し寂れていく商店街というイメージから、若者たちが何かを始めているエリアというイメージへの転換が起こせることの意味は大きい。

実際に西尾久では、僕らのプロジェクトが始まってから、周辺にも店が自然に増えていくという現象が起こっているし、新しく入ってきた人を地域とつなぐ窓口に僕らがなることが できている。

このように通常は数年から十数年かけて実現され、不確実性や偶然性の高いものである、地域に変化を起こすという取り組みを、意図的で再現性のあるものとして実行できるという点が、地域づくりにおいてのコーポラティブな手法の強みだと考えている。

こうしたコーポラティブの手法は、商店街のような場所だけでなく、さまざまなタイプの地域において地域づくりの有効な手段となり得る。

次回以降はそうした可能性について、考えていこうと思う。