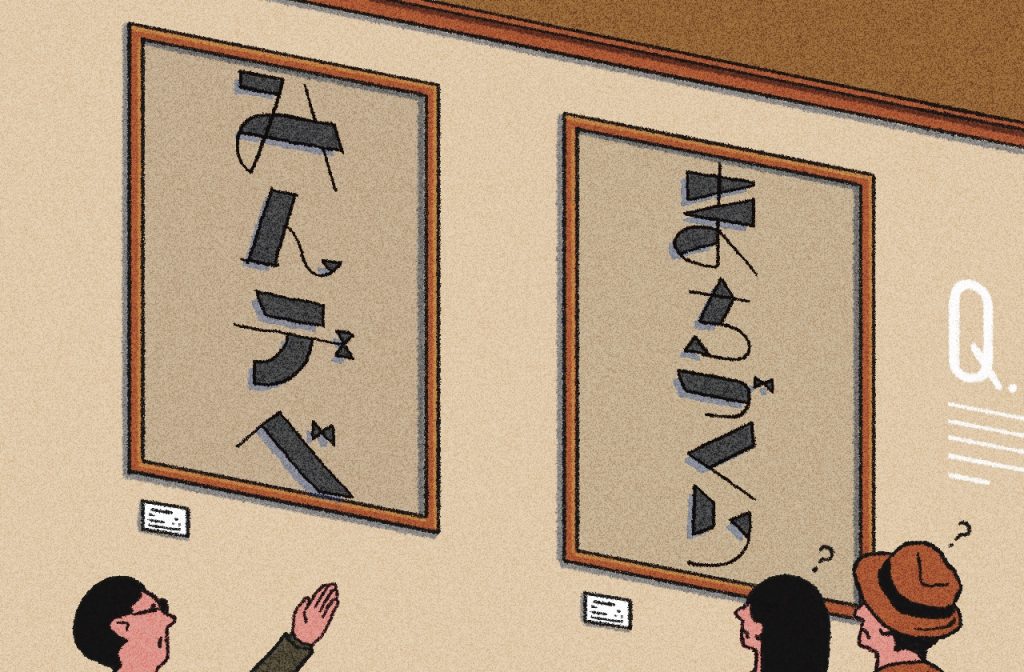

「みんデベって、“みんなでまちづくりしよう!”っていう話ですか?」

「う、うん、まあそうだね、そうなんだけど……ちょっと違うニュアンスもあるかも……」

ということで、その説明をできる範囲で試みたいと思います。

そもそも、まちづくりとは?

まず前提として「まちづくりって何?」という問いがありますが、これはあまり頑張って定義しなくてよいものだと思っています。そもそもまちづくりは「何でもあり」で、道の掃除でも公園のラジオ体操でも、行政が公園や道路を整備するのも、お祭りも、定食屋を開くのも、よりよいまちをつくるものです。ゴミを集めてくれる人たちも、役所の窓口の人たちも、小学生のサッカーコーチも、おまわりさんも、みんな“まちづくり“をしてますよね。

もうちょっと考えると「まちをよくしたいという意識を持って何かをすること」がまちづくりである。という言い方もあるかもしれません……。でも、たとえば「べつに街のためとかあんま考えてないけど、俺はとにかくめちゃくちゃ美味いコーヒーをいれて人を喜ばせるためにこの店をやってるんや!」という兄さんはどうなの?!ってなりますよね。というわけで、まちづくりの定義はやめましょう。

街をリノベーションで再生

まちづくり界隈(?)では「エリアリノベーション」「リノベーションまちづくり」という考え方が15年ほど前から注目されはじめ、今やさまざまな都市や地域で実践されている手法になっているといえます。

地方都市の中心市街地などで、既にある空きビルや空き家をうまく活かして、個人や数人のチームで小さな事業を生み出し、それをあるエリアで集中的に連鎖させていくことで街を再生していくやり方です。エリアリノベーションのきっかけの場を行政がつくることもありますが、事業の主体となっていくプレーヤーは地元の人たちであり、ボトムアップのアプローチといえます。僕らもいろんな場所でエリアリノベーションに関わってきて、その有効性を、そして何よりその面白さや楽しさにわくわくしてきました。

大きな仕掛けも可能にするみんデベ的思考

みんデベも、エリアリノベーションの考え方とつながった世界観といえると思っています。ただ、どうやら今のところエリアリノベーションは「小さなチームが小さなプロジェクトを仕掛けていくもの」というふうに捉えられることが多いようです(本質的にはそうではないんですが)。みんデベの背景にある思いには、ボトムアップでも、大きなことも仕掛けられるんじゃないか、そのための方法や感覚を広めるべきじゃないか?ということがあります。

みんデベは、ある意味「思想」でもあるし「かけ声」でもあるし「方法論」でもあると思っています。ただその方法は、一つのカタチ、スキームとして表現しにくいものであるはずです。むしろ「状況によって、やる人たちによって、(パッケージ的な方法でなく)カスタムで、クラフトに、やっていく」こと自体に本質があると思っています。

大きなデベロッパーが再開発したりするその“隙間”で、僕らは面白いことをしよう……、というのはもちろん素晴らしいし、それがたくさん生まれたら、もうみんデベそのものともいえます。が、場合によっては「デベロッパーたちがやるんじゃなくて、それを、代わりに俺たちがやるんだ」というのがみんデベの心意気だと思っています。インディーズ、オルタナティブを志向するというのではなく、必要あればメジャーに出ればいい、ということです。

みんなを巻き込む投資をつくる

自分ゴトとしてのプロジェクトを、時には大きなことまで企てたり、公共施設・公共空間にも関わり、さらには地域のルールを提案し変えていく。そして地域のシゴト、産業も一緒につくっていく……。そのためには、もちろん「資本パワー」が必要になります。言い出しっぺやリーダーが、自分のとれるリスクの範囲でやるのでなく、いろんな資本、いろんな人、会社、事業、活動、知恵、センス……を巻き込んで、それなりの規模の投資を発生させていくのがみんデベなのだと思っています。

そうした意味で、みんデベはもちろんまちづくりの一部でしょう。

タイトルの「何が違う?」に答えられたでしょうか。まあまだ不十分ですよね。

それもまた、みんなで話していきましょう。